La scoperta dei lisosomi

A descrivere per la prima volta questi organuli presenti nel citosol per la prima volta fu un biochimico belga, Christian De Duve, venuto a mancare circa dieci anni fa. Questa scoperta risale all’inizio degli anni ’50 e derivò da uno studio approfondito degli epatociti e degli enzimi contenuti al loro interno.

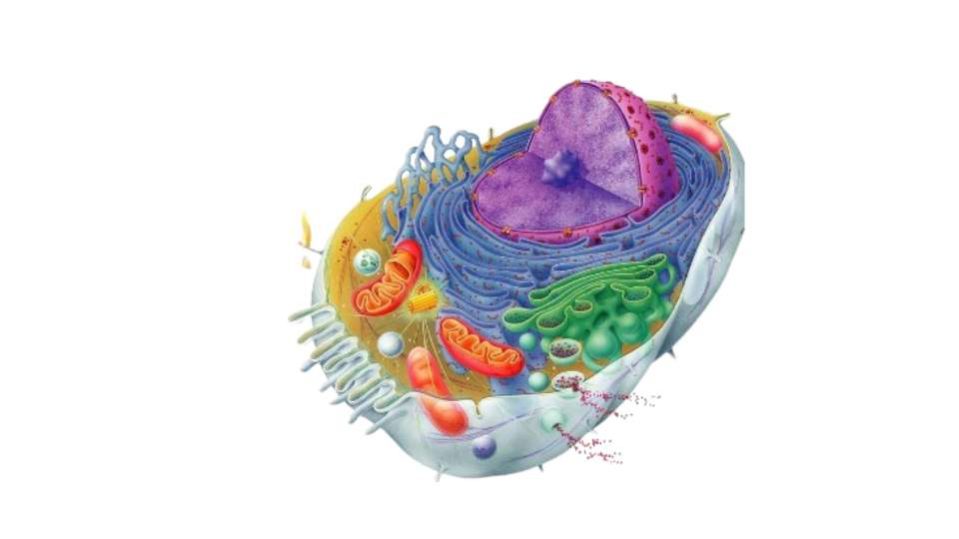

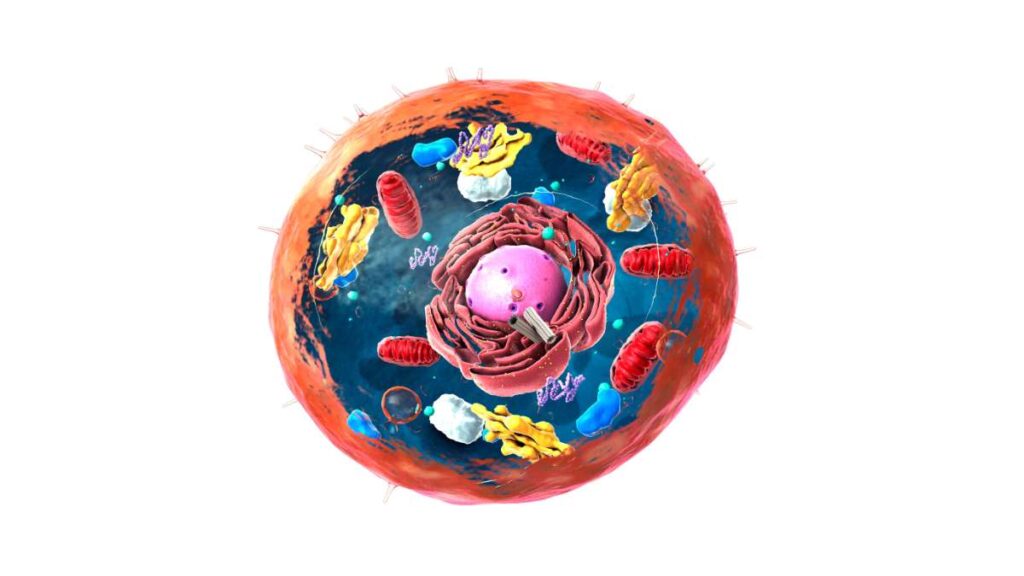

La formazione di queste strutture parte dall’apparato di Golgi per gemmazione hanno l’aspetto di semplici vescicole, delimitate da una membrana a doppio strato formata da fosfolipidi. In un certo senso ricordano molto i vacuoli delle cellule vegetali, ma si trovano in quelle animali.

La natura degli enzimi contenuti negli organelli

All’interno di questi organelli troviamo un ambiente acido, con pH intorno a 4,5-5, dovuto agli enzimi che racchiude la loro membrana. Questi si definiscono nel loro insieme idrolasi acide per la funzione che svolgono e il fatto che si attivano a pH acido. Nel dettaglio però troviamo principalmente:

- Nucleasi, in grado di idrolizzare i legami fosfodiesterici tra le subunità nucleotidiche di DNA e RNA.

- Proteasi. Questi enzimi contenuti nei lisosomi svolgono una funzione denominata digestione proteica, riducendo le catene polipeptidiche in frammenti più piccoli. A loro volta si suddividono in endopeptidasi ed esopeptidasi.

- Glicosidasi, enzimi che scindono i legami degli oligosaccaridi e dei polisaccaridi, oltre che dei glicosidi semplici.

- Lipasi, che hanno la funzione di idrolizzare i legami estere dei trigliceridi e dei fosfolipidi.

- Fosfatasi. Sono enzimi in grado di rimuovere i gruppi fosfato dalle molecole biologiche.

Le principali funzioni dei lisosomi

Grazie agli enzimi idrolitici elencati sopra questi organelli possono svolgere un ruolo importante nella regolazione dell’omeostasi cellulare. Possono infatti eliminare molecole biologiche dalla struttura danneggiata o organuli cellulari compromessi all’interno della cellula in modo che questi non le procurino danno. Si tratta di un processo noto come autofagia, in quanto la cellula “digerisce sé stessa”.

Sempre i lisosomi sono coinvolti nel processo dell’apoptosi cellulare, detta anche morte cellulare programmata. Questa comporta che tutte le vescicole riversino il loro contenuto all’interno del citosol distruggendo la totalità delle strutture indispensabili alla cellula. Si tratta di un processo importante per rimuovere dall’organismo le cellule vecchie o danneggiate.

Questi organelli possono anche intervenire eliminando elementi esterni alla cellula che li contiene, e infatti prendono parte a diversi meccanismi immunitari. Uno di questi è l’uccisione delle cellule bersaglio delle cellule Natural Killer e dei linfociti T citotossici.

La regolazione del pH interno

Come già detto all’interno dei lisosomi è necessario mantenere un ambiente acido adatto agli enzimi che contengono. Dato che l’ambiente citosolico ha un pH più alto (intorno a 7-7.3) per mantenere il suo valore intorno a 5 è necessario un meccanismo di regolazione. Per la precisione questo si compone di una pompa protonico-potassica, o pià semplicemente di una H+-ATPasi.

Questa pompa sfrutta l’energia fornita dall’ATP per spingere all’interno dell’organello gli ioni H+ necessari per mantenere un pH acido. Per realizzare questo meccanismo l’ATP si lega alla subunità catalitica dell’enzima, viene idrolizzato e l’energia ricavata fa passare gli ioni H+. Una volta avvenuto il passaggio attraverso la membrana degli organelli la pompa rilascia l’ADP e il fosfato inorganico ottenuti.