Il ciclo di Calvin e le varie denominazioni

La fotosintesi clorofilliana ha luogo nelle foglie delle piante e comprende sia il ciclo di Calvin che la fase luminosa. In contrapposizione a quest’ultima il primo si chiama anche fase oscura, perché non risulta dipendente dalla radiazione luminosa. A dispetto di questa denominazione però è un processo che avviene durante il giorno, non di notte.

Su alcuni libri di Scienze lo si richiama anche con l’espressione Ciclo C3, in contrapposizione alle piante a Ciclo C4. Le specie che utilizzando il primo sono quelle che vivono nei climi temperati, mentre le seconde sono tipiche delle zone con clima tropicale.

Dove avviene la fase oscura

La fotosintesi clorofilliana si svolge per intero all’interno dei cloroplasti, gli organelli delle cellule vegetali dove si trova la clorofilla.

La fase luminosa e il ciclo di Calvin però si svolgono però in due spazi diversi: la prima avviene nei tilacoidi, mentre la seconda a livello dello stroma.

I tilacoidi sono strutture membranose che nel cloroplasto si presentano impilati uno sull’altro formando delle strutture chiamati grani. Lo stroma invece si compone del fluido interno alcalino dell’organello e risulta ricco di enzimi e granelli di amido, oltre a contenere il DNA del cloroplasto. In più troviamo dei mitocondri, il che suggerisce che questi organelli fossero in origine delle cellule a sé stanti.

Oltre a essere la regione del cloroplasto dove avviene la fase oscura della fotosintesi lo stroma ha una funzione trofica per questo organello visti i nutrienti disciolti.

La fissazione del carbonio

Guardando alla formula generale della fotosintesi vediamo che il risultato finale è il ricavo di glucosio a partire dall’anidride carbonica dell’aria.

La reazione è 6CO2 + 6H2O + luce => C6H12O6 + 6O2, ma il processo in cui si costruisce la molecola di glucosio corrisponde alla fase oscura.

La fase luminosa infatti corrisponde al momento in cui si assorbe la radiazione luminosa nei due fotosistemi. Porta alla produzione di ATP e alla riduzione del coenzima NADP+ che diventa NADPH, oltre a ossidare l’acqua per ricavarne elettroni e ioni H+.

L’NADPH e l’ATP ottenuti da questa prima fase entra poi nel ciclo di Calvin, ma non sono il prodotto finale della fotosintesi.

Per produrre il glucosio occorre infatti realizzare la fissazione del carbonio, che usa meccanismi diversi a seconda della specie della pianta. Ad essere precisi le vie possibili sono tre:

- Il metabolismo C3, la via metabolica più diffusa che forma il glucosio a partire a da composti a tre atomi di carbonio, ossia la gliceraldeide-3-fosfato (G3P).

- Metabolismo C4, diffuso tra le specie che hanno ridotta disponibilità d’acqua crescendo in zone calde. Diversamente dalle piante C3 sfruttano un composto a 4 atomi di carbonio (acido malico) e svolgono la fissazione del carbonio in due compartimenti differenti (cellule del mesofillo e cellule dei fasci vascolari, dove avviene il ciclo di Calvin).

- Metabolismo CAM, detto anche metabolismo acido delle crassulacee. Lo svolgono le piante grasse dei climi aridi, dove la fissazione del carbonio è divisa sempre in due fasi ma senza la divisione spaziale delle piante C4. Si tratta infatti di una separazione temporale, in cui la sintesi del glucosio avviene di notte.

Le reazioni del ciclo di Calvin

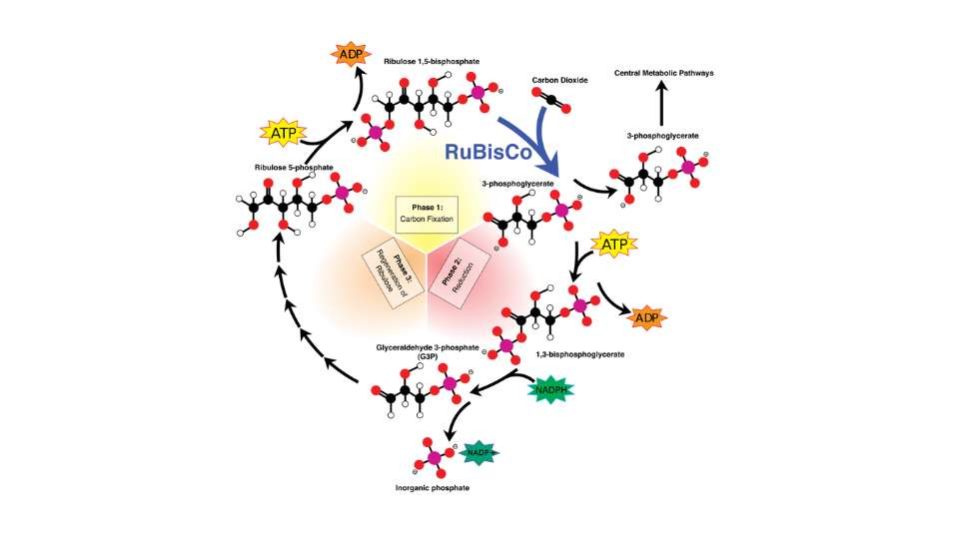

All’interno di questo processo metabolico possiamo distinguere tre reazioni principali, di cui la prima è la carbossilazione.

Questa prevede l’intervento dell’enzima RuBisCO (ribulosio 1,5-bifosfato carbossilasi/ossigenasi) che fa reagire lo zucchero di partenza (RuBP) con una molecola di CO2. Lo zucchero a 6 carboni che risulta si scinde subito in due molecole a 3 carboni (3-fosfoglicerato o PGA).

Il ciclo di Calvin procede con la riduzione del PGA, che richiede l’impiego di ATP e NADPH, e produce gliceraldeide-3-fosfato (G3P). In ordine avviene prima una fosforilazione che produce 1,3-bifosfoglicerato, e una riduzione che porta alla perdita di uno dei due gruppi fosfato (Pi).

Il G3P è un intermedio della glicolisi e due molecole unite creano il glucosio, prodotto finale della fotosintesi.

La terza e ultima fase prima che il ciclo riparta è la rigenerazione del ribulosio/RuBP, che funge da accettore per l’anidride carbonica. Il substrato di partenza è sempre il G3P: ogni 12 molecole prodotte due vanno a formare il glucosio mentre le restanti 10 si usano per rigenerare il RuBP. Anche questa fase richiede spesa di ATP. L’ADP e l’NADP+ tornano disponibili nel pool per essere ridotti dalla fase luminosa.

Ci sono tre fattori che possono influenzare la fase oscura della fotosintesi limitandone la produzione di glucosio. Uno è la quantità di anidride carbonica disponibile, il secondo è la disponibilità dell’enzima RuBisCO (diminuisce se la pianta è in carenza di azoto) e per finire quella dello zucchero RuBP.

Le caratteristiche dell’enzima RuBisCO

Si tratta di uno degli enzimi vegetali più importanti oltre ad essere quello protagonista del ciclo di Calvin. La sua sintesi avviene all’interno dei ribosomi presenti nei cloroplasti e si compone di 8 subunità maggiori e 8 minori.

L’assemblaggio delle otto subunità maggiori va a formare il sito attivo dell’enzima, che agendo sia come ossidasi che carbossilasi è una molecola bifunzionale. Tuttavia oltre ad avere affinità per l’anidride carbonica la RuBisCO ce l’ha anche per l’ossigeno. Per questo è necessario che all’interno dello stroma ci sia una concentrazione maggiore di CO2 per favorire l’attività carbossilasica.

Una particolarità che non tutti sanno dell’enzima principale dle ciclo di Calvin è che nella sua struttura contiene tutti e nove gli amminoacidi essenziali. Per questo è in corso una ricerca per sfruttarlo come integratore alimentare, ma la sua estrazione risulta ancora complessa.

I substrati del ciclo di Calvin

può facilmente attraversare la membrana cellulare e quella dei cloroplasti, arrivando così nello stroma.