L'importanza della glicolisi

Quando parliamo di respirazione cellulare andiamo a definire la via metabolica che consente al nostro organismo di restare in vita. Si tratta infatti del processo con cui trasformiamo il glucosio in energia per le nostre cellule, o meglio con cui ricaviamo molecole di ATP (adenosintrifosfato). Questa via metabolica si compone di 4 fasi, di cui andremo a esaminare la prima.

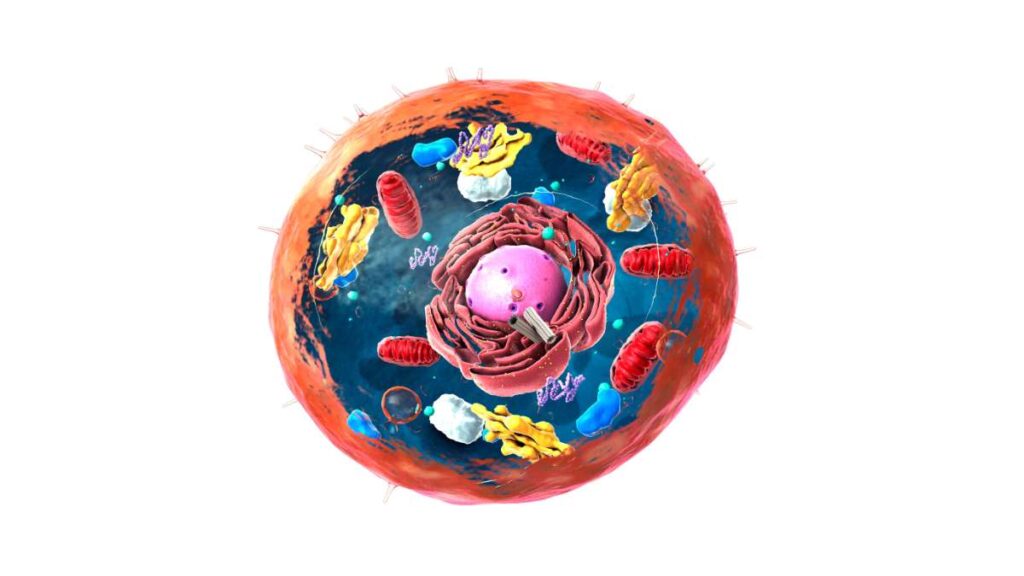

La prima fase della respirazione cellulare si svolge all’interno del citosol delle cellule, poiché tutti gli enzimi che intervengono si trovano qui. Il processo si suddivide in dieci reazioni successive, che permettono di trasformare il glucosio in piruvato.

La fase di investimento energetico

Per praticità possiamo raggruppare le prime cinque reazioni che compongono la glicolisi in un solo processo. Lo definiamo fase di investimento energetico in quanto prevede una spesa in termini di molecole di ATP. Si comincia con una molecola di glucosio che l’enzima esochinasi fosforila formano il glucosio-6-fosfato(G6P), sfruttando proprio l’ATP come donatore del gruppo fosfato.

A questo punto la fosfoglucosio isomerasi converte il G6P in fruttosio-6-fosfato (F6P), aprendo l’anello e convertendo la molecola in un chetone. Sia in questa fase della glicolisi che in quella precedente è necessario lo ione magnesio (Mg2+). l’F6P poi riceve un altro gruppo fosfato dalla fosfofruttochinasi e diventa fruttosio 1,6 bifosfato.

Questo zucchero subisce una scissione ad opera dell’enzima aldolasi dividendosi in due triosi, ovvero due molecole che contengono solo 3 atomi di carbonio. Hanno tuttavia struttura diversa in quanto la prima è la gliceraldeide-3-fosfato, mentre la seconda è diidrossiacetone-fosfato. L’aldolasi è un enzima che risulta molto concentrato soprattutto a livello muscolare e presenta tre isoforme: A, B e C.

La quinta reazione della fase di investimento riguarda solo la seconda delle due molecole viste prima. Grazie all’enzima trioso fosfato isomerasi la diidrossicaetone-fosfato si trasforma in gliceraldeide-3-fosfato.

La fase di rendimento della glicolisi

Nella reazione successiva l’1,3-bifosfoglicerato cede uno dei gruppi fosfato a un ADP. La reazione è catalizzata dalla fosfoglicerato chinasi e come prodotto si ottengono ATP e 3-fosfoglicerato. Con l’azione dell’enzima fosfoglicerato mutasi questo diventa 2-fosfoglicerato, in quando si trasferisce il gruppo fosfato sul carbonio in posizione 2. Il 2-fosfoglicerato nella glicolisi rappresenta il substrato per l’enzima enolasi, che lo converte in fosfoenolpiruvato (PEP).

Per formare il PEP il substrato precedente subisce una deidratazione e perciò dalla reazione si ottiene anche una molecola d’acqua. Infine il fosfoenolpiruvato trasferisce l’ultimo gruppo fosfato a un’altra molecola di ATP sotto l’azione della piruvato chinasi. Dalla reazione si forma prima enolpiruvato, che però risulta un composto instabile e si riorganizza formando un chetone, ossia il piruvato.

Dato che nella fase di rendimento abbiamo due molecole di gliceraldeide-3-fosfato che vanno incontro alle reazioni elencate il ricavato descritto andrà moltiplicato per due. Alla fine di questa fase quindi otteniamo 4 molecole di ATP e 2 di NADH, derivati dalla riduzione del NAD+.

Il meccanismo di regolazione: glucosio e G6P

Questo sistema di regolazione consente alla cellula di evitare un eccessivo dispendio energetico, perché la fosforilazione ha un certo costo energetico. Il motivo è evidente ed è il fatto che l’aggiunta del gruppo fosfato richieda l’impiego di una molecola di ATP, valuta energetica della cellula. Ma dato che prelevare glucosio dal sangue abbassa la glicemia questo poi viene rilasciato nuovamente nel flusso sanguigno.

Per evitare che un successivo aumento di glucosio vada a sovraccaricare la cellula questo finisce nel fegato. Qui diventa il subastrato per la glucochinasi, che svolge la stessa funzione dell’esochinasi ma sfrutta il glucosio per produrre glicogeno.

La regolazione della glicolisi nella terza reazione

Il secondo punto di controllo del processo è un’altra fosforilazione, quella che porta a produrre il fruttosio-1,6-difosfato. L’enzima che la catalizza, la fosfofruttochinasi, è infatti sensibile alla presenza dell’ADP e dell’AMP, che incrementano la sua attività. Quando invece aumenta la concentrazione di ATP o è presente NADH la sua azione risulta inibita. Tutte queste sostanze vanno ad agire sull’affinità della fosfofruttochinasi per il suo substrato, che è il fruttosio-6-fosfato.

Fra di loro le concentrazioni di ADP, AMP e ATP si influenzano reciprocamente. Quando le prime due sono alte la terza risulta bassa e la cellula si trova in uno stato di energia bassa. Se invece la concentrazione di ATP è elevata valgono le condizioni contrarie. Quando la cellula è in una condizione di alta energia anche i valori di NADH citoplasmatico sono elevati.

Il terzo punto di controllo: l’ultima reazione

La piruvato chinasi risulta invece più attiva in presenza di una concentrazione elevata del proprio substrato (fosfoenolpiruvato) e del fruttosio-1,6-difosfato. Possiamo aggiungere che sia questa fase della glicolisi che i due punti di controllo visti prima sono soggetti anche a un’altra influenza che invece è di natura ormonale.

Nel nostro organismo infatti abbiamo due enzimi che regolano la glicemia, ovvero i livelli di glucosio nel sangue. Quando questi salgono l’insulina promuove il prelievo di zucchero dal sangue e aumenta quindi l’attività dei tre enzimi elencati. Se invece entra in circolo il glucagone le reazioni che catalizzano risulteranno inibite.