Il primo accenno alle onde gravitazionali

Per trovare questo concetto nella prima volta dobbiamo esaminare la teoria della Relatività Generale elaborata da Albert Einstein. Le descrisse come onde che si propagano nello spazio originate dal modo con cui corpi celesti di grandi dimensioni variano la loro distribuzione nello spazio. Fino al 2015 però, e quindi per circa cento anni, sono rimaste un semplice fenomeno ipotizzato da un grande scienziato.

Dieci anni fa tuttavia gli scienziati hanno utilizzato due osservatori LIGO (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory) sono riusciti a registrarle per una finestra temporale di 10 millisecondi, confermandone l’esistenza. La ricerca è tutt’ora in corso per approfondire questo fenomeno.

La natura del fenomeno

Le onde gravitazionali si possono descrivere come perturbazioni di natura spazio-temporale che viaggiano nello spazio alla velocità della luce (300.000 km/s). Incontrando la materia ci interagiscono in modo debole, e dimostrarne l’esistenza è stata una sfida per anni. Il motivo per cui la ricerca ha investito anni a questo fine è che la loro osservazione avrebbe rappresentato, come poi ha fatto, una conferma della teoria della Relatività Generale.

Il problema principale però era legato alla strumentazione usata nei decenni passati, che non risultavano abbastanza sensibili per trovare la radiazione gravitazionale.

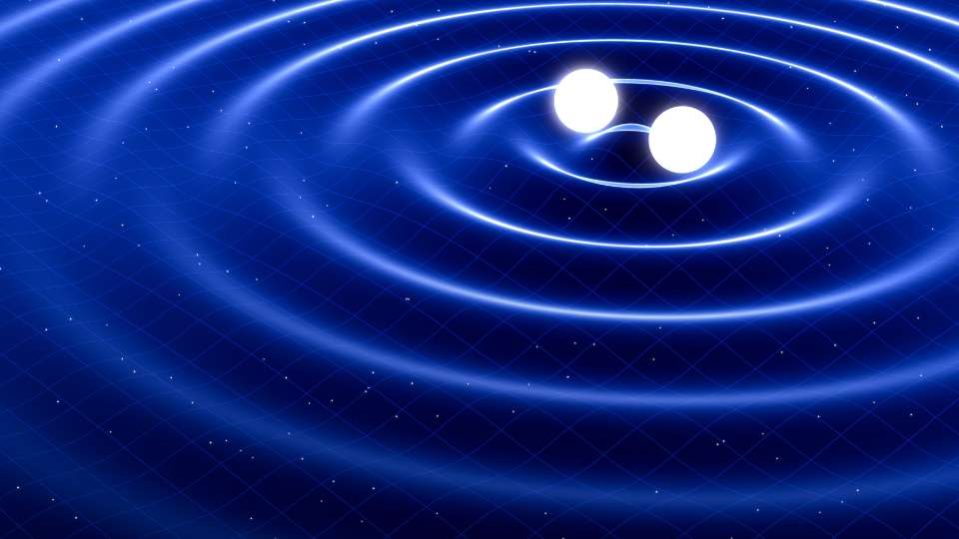

Queste vibrazioni diventano sempre più evidenti quando a produrle sono copri celesti di dimensioni ingenti, come l’interazione fra due buchi neri. Pare che all’origine delle onde gravitazionali rilevate dagli scienziati nel 2015 ci fosse il processo di fusione fra due buchi neri grandi almeno 30 volte la massa del sole.

L’evento però si era verificato a una distanza enorme dalla Terra e risaliva dunque a un periodo di almeno un miliardo e mezzo di anni fa, non certo prevedibile.

In grado di produrre vibrazioni di intensità rilevabile, oltre ai buchi neri, ci sono le stelle di neutroni. Si tratta di corpi celesti che originano dal collasso di stelle di grandi dimensioni e risultano estremamente dense e compatte. Ruotando su sé stesse generano increspature che risultano periodiche nel tempo.

Che cosa possono dirci le onde gravitazionali

Oltre a rafforzare la teoria illustrata da Einstein questo fenomeno genera interesse per le informazioni che da solo può fornire per ciò che riguarda l’Universo. Se le radiazioni elettromagnetiche più antiche possono parlarci di com’era 300.000 anni fa, queste vibrazioni possono risalire a periodi molto più remoti. Non a caso gli scienziati parlano di onde primordiali, le uniche in grado di delucidarci sulla reale natura dell’Universo. Per esempio rivelare l’esistenza di fenomeni cosmici sconosciuti o per ora solo ipotizzati.

Già solo le onde gravitazionali rilevate con gli osservatori LIGO a Livingston e a Hanford hanno dato un’informazione molto interessante, ovvero l’esistenza di sistemi binari di buchi neri. I copri che hanno prodotto le onde rilevate avrebbero colliso a una velocità pari a metà di quella della luce nel vuoto, generandone uno pari a 62 volte la massa del sole.

Fino al 2015 si credeva che questo fenomeno fosse improbabile, e che piuttosto fossero stelle doppie in orbita stretta a fondersi e generare un unico buco nero.

L’interazione di queste onde con i corpi porta solo a deformazioni infinitesime. Anche una di notevole portata attraversando un pianeta come il nostro non riuscirebbe a variarne il diametro di una misura maggiore di 10 nanometri.

Gli strumenti di misurazione

Dato che sono molto difficili da rilevare incuriosisce scoprire con che tipo di tecnologia si sia riusciti a registrare la presenza di onde gravitazionali.

Vediamo allora di descrivere il rilevatore laser LIGO già nominato, presente in doppia copia nei due centri nominati sopra. Dobbiamo però chiamarli con il nome corretto, ossia interferometri.

Ognuno dei due LIGO ha una forma a L, in quanto prevede due braccia disposte fra loro con un angolo di 90°. Sono lunghi 4 chilometri e cavi all’interno, dove dei laser viaggiano all’interno di tubi del diametro di 1,2 metri dove è stato ricreato il vuoto. Il fascio laser si biforca a causa dell’azione di uno specchio che poi lo indirizza all’interno dei due bracci dell’interferometro. Sulle pareti di fondo ci sono altri due specchi, che riflettono indietro i fasci laser.

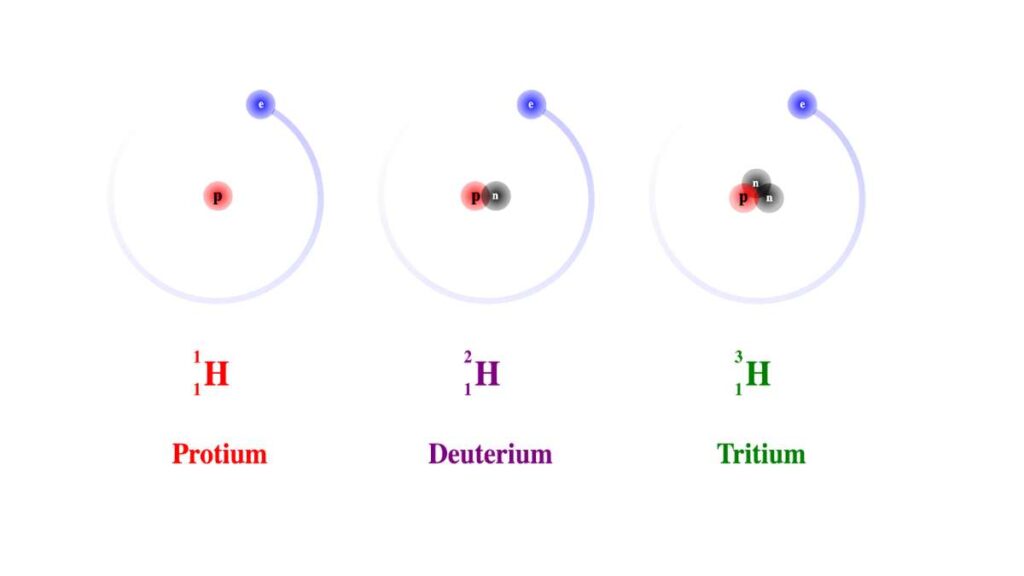

Quando le onde gravitazionali attraversano il nostro pianeta interferiscono con il passaggio dei raggi laser, anche se la variazione è di portata infinitesima. Per essere precisi si tratta di spostamenti pari alla centomilionesima parte del diametro dell’atomo più piccolo, quello dell’idrogeno (H).

Misurare le onde gravitazionali in Italia

Un altro interferometro fondamentale per collaborare nel misurare queste onde è Virgo. Si trova nel nostro paese e per la precisione a Macerata, in provincia di Pisa. Al momento rappresenta l’unico strumento europeo in grado di compiere questo tipo di rilevazioni. A differenza di LIGO i suoi bracci sono lunghi solo 3 chilometri, ma a sua volta è riuscito a rilevare le onde emesse da un evento astronomico di grossa portata. Nel dettaglio si è trattato della coalescenza di due stelle di neutroni.

La versione attuale di Virgo ha iniziato a operare nel 2017 e la sua realizzazione è costata l’equivalente di 24 milioni di euro. All’interno dei due tunnel ortogonali dove corrono i fasci laser troviamo un sistema di 50 riflessioni ottiche realizzate tramite specchi. La sensibilità dello strumento è notevole, perché lo spettro di frequenze che registra va da 10 a 10.000 Hz.

Rispetto al primo modello quello attuale si definisce Advanced Virgo in quanto ha aumentato di 10 volte la sua sensibilità. Prima dell’aggiornamento lo strumento si limitava ad analizzare i dati raccolti dalla strumentazione statunitense.

Il terzo osservatore dell’universo accanto a LIGO e Virgo

Oltre agli interferometri descritti sopra esiste un terzorilevatore di onde gravitazionali, anch’esso dotato di tecnologia molto avanzata. Si trova in Giappone, per la precisione sull’isola di Honshu nella prefettura di Gifu.

Dato che risulta installato all’interno dell’osservatorio Kamioka il nome dello strumento è Kamioka Gravitational Wave Detector, noto anche con l’acronimo KAGRA.

Per dimensioni KAGRA risulta simile Virgo, perché anche in questo caso si compone di due tunnel lunghi 3 km che risultano perpendicolari fra di loro. Si tratta dell’interferometro di più recente realizzazione, e ha ripreso a operare negli ultimi mesi del 2024 dopo il terremoto della penisola di Noto.