Cosa sono enantiomeri e diastereoisomeri

Si tratta di una classificazione che troviamo in Chimica Organica quando si inizia lo studio degli isomeri. Questa parola deriva dai due termini greci ἴσος (uguale) e μέρος (parte) e indica molecole che pur avendo proprietà fisiche diverse presentano la stessa formula bruta. Hanno cioè la stessa composizione percentuale in termini di elementi nella propria struttura molecolare.

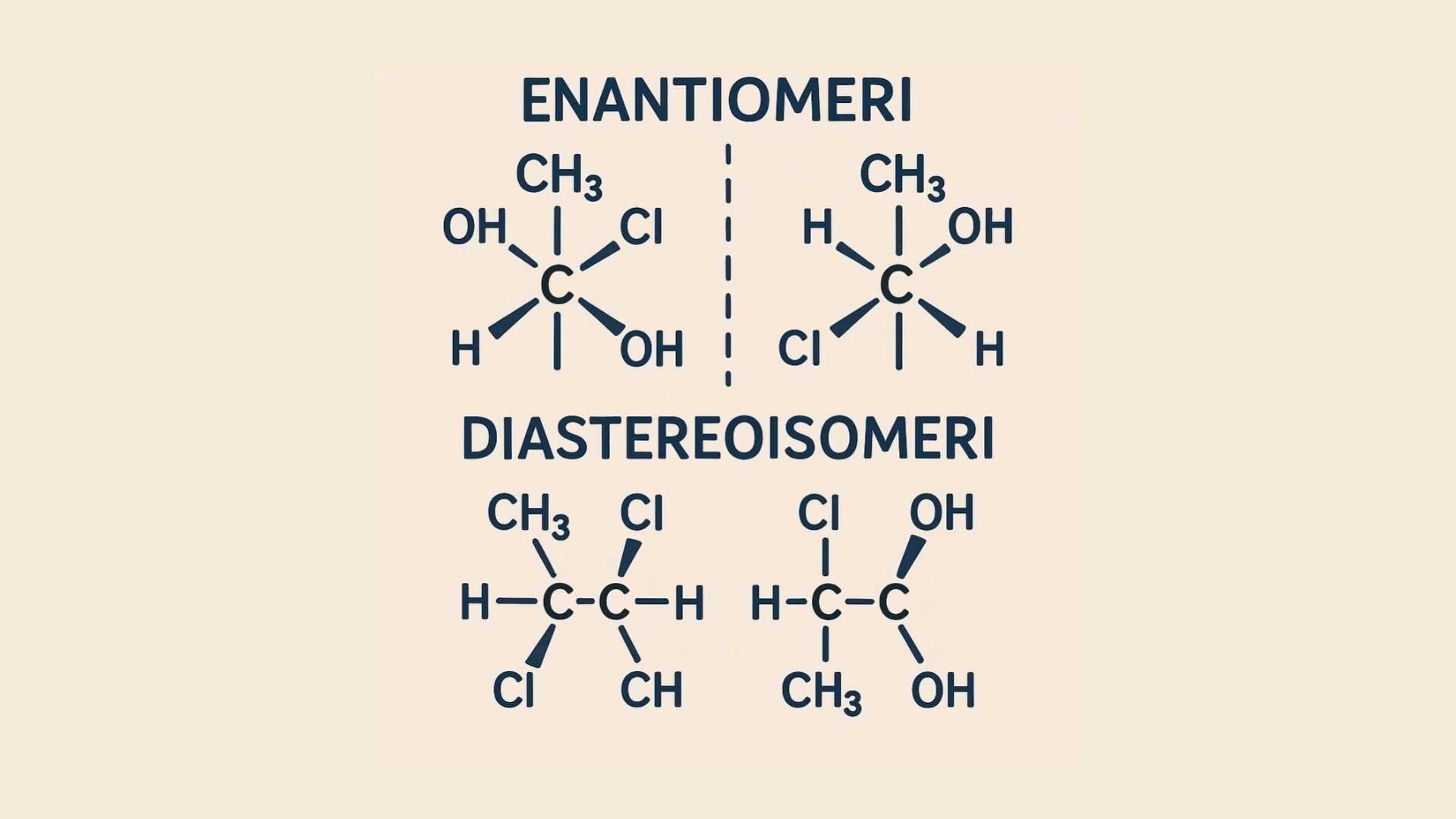

Entrambe le categorie di isomeri che andremo ad approfondire appartengono alla classe degli stereoisomeri, detti anche isomeri spaziali. I loro atomi sono legati nello stesso modo, ma disposti in modo diverso.

La definizione di isomero ottico

Per capire le differenze fra enantiomeri e diastereoisomeri possiamo partire esaminandoli separatamente. I primi si definiscono anche isomeri ottici in quanto si tratta di coppie di molecole chirali che risultano la versione speculare l’una dell’altra. Non sono sovrapponibili fra di loro proprio per questo motivo. La parola enantiomero non al caso contiene il termine greco ἐναντίος, che significa “opposto”.

Per rendere più comprensibile questo concetto si ricorre spesso all’esempio delle nostre mani, che sono appunto speculari fra di loro. Abbiamo parlato di molecole chirali, ovvero che hanno almeno un centro di chiralità. Questo consiste in un atomo di carbonio che lega quattro sostituenti diversi e perciò non presenta alcun asse di simmetria. Ad esempio praticamente tutti gli amminoacidi possiedono un centro chirale.

Proprio la chiralità è una caratteristica che accomuna fra loro enantiomeri e diastereoisomeri. Bisogna però dire che gli isomeri ottici per quanto evidentemente diversi vista la specularità possiedono proprietà fisiche e chimiche identiche. Per questo separarli fra loro risulta molto difficile quando si trovano entrambi in una miscela racemica. Si chiama così una miscela di due enantiomeri, prodotta in genere durante reazioni che generano molecole chirali a partire da reagenti che non lo sono.

Il primo scienziato che riuscì in questo intento fu Louis Pasteur (scopritore della pastorizzazione) verso la metà del 1800, studiando i sali dell’acido tartarico. Per ottenere la separazione ricorse al processo della cristallizzazione. I cristalli che ottenne risultarono appunto speculari fra loro, suggerendo che la soluzione di partenza contenesse due sostanze diverse.

Enantiomeri e diastereoisomeri: come distinguerli

Mentre gli enantiomeri li troviamo sempre in coppia, nel caso dei diastereoisomeri il discorso cambia. Il loro numero infatti dipende dal numero di carboni chirali presenti nella struttura della molecola organica. La formula per calcolare quanti se ne possano trovare al massimo per ogni composto è pari a 2n, dove n rappresenta il numero dei centri chirali. Di conseguenza se c’è un solo centro chirale avremo una coppia di questi stereoisomeri, ma se ce ne sono due avremo quattro strutture possibili, otto se sono tre e così via.

Enantiomeri e diastereoisomeri non si somigliano nemmeno quando andiamo a guardare a come separarli. La seconda categoria di isomeri infatti comprende composti che hanno proprietà fisiche anche molto diverse fra loro. Il fatto che abbiano per esempio un diverso punto di fusione o congelamento rende facile separarli con metodi come la condensazione o la solidificazione. Hanno anche reattività diversa quindi non è detto che possano prendere parte alle stesse reazioni.

Per definire i diversi diastereoisomeri di solito si individua per ogni centro chirale presente se ci sia configurazione R o S. Per esempio prendendo la molecola del 2,3-diiodiopentano possiamo parlare di (R,R)-2,3-diiodiopentano o di (R,S)-2,3-diiodiopentano e così via.

Le somiglianze fra le due categorie di stereoisomeri

La prima cosa in comune fra enantiomeri e diastereoisomeri è per l’appunto la classificazione all’interno del più ampio gruppo degli isomeri spaziali. In più sono entrambe molecole che presentano centri chirali, quindi non possono essere composti privi di almeno un carbonio legato a quattro sostituenti diversi.

Anche se abbiamo nominato le configurazioni assolute R o S solo per i diastereoisomeri in realtà queste ci permettono di distinguere fra loro anche gli enantiomeri. La differenza è che nel primo caso due isomeri hanno la stessa configurazione all’interno di un centro chirale, mentre per gli enantiomeri questa sarà sempre diversa. Diversamente non potrebbero risultare speculari.

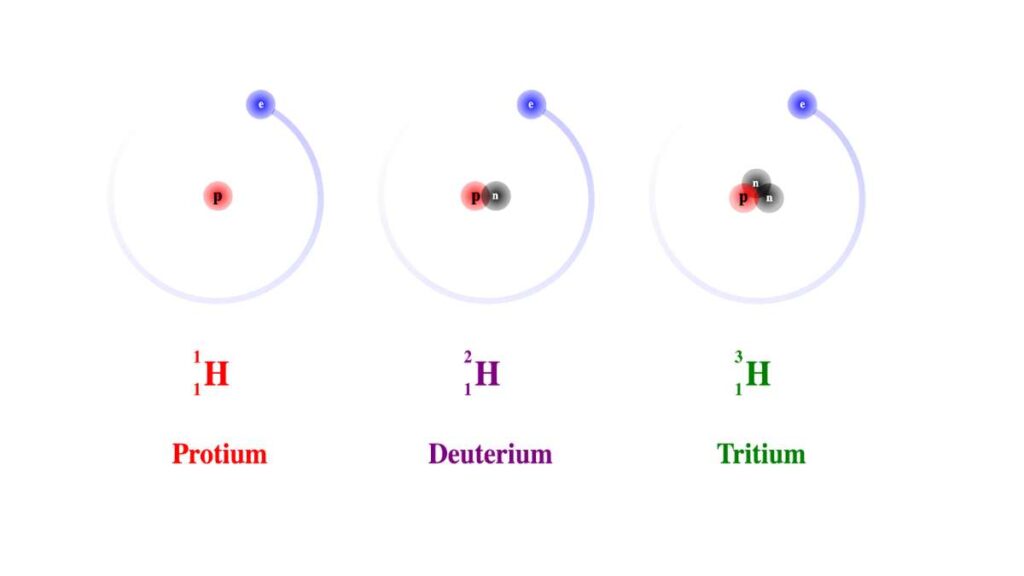

Le due configurazioni descritte si individuano assegnando ai sostituenti legati al carbonio un valore di priorità che va da 1 a 4. Questa dipende in genere dal numero atomico dell’elemento, quindi pensando agli alogeni lo iodio avrebbe priorità su bromo, cloro e fluoro. Il suo numero atomico infatti è 53, più alto degli altri tre. Hanno un certo peso anche il tipo di legame e la lunghezza della catena carboniose quando ce ne sono due legate allo stesso carbonio chirale.

Abbiamo precisato anche che enantiomeri e diastereoisomeri differiscono perché i primi sono difficili da separare e i secondi no, avendo proprietà fisiche e chimiche diverse. Tuttavia due isomeri speculari hanno una differenza evidente che riguarda la capacità di ruotare la luce polarizzata.

Il caso particolare degli epimeri

L’esempio più classico che si fa quando si parla di epimeri è quello del D-glucosio e del D-mannosio. Il D-glucosio è l’isomero del glucosio che si trova più di frequente in natura, ma possiamo trovare anche un suo enantiomero, ovvero la molecola L-glucosio. Anche il D-mannosio è uno zucchero che si trova in natura e che si utilizza spesso nel trattamento della cistite. Possiede infatti proprietà antibatteriche e immunostimolanti.

Nel caso del D-mannosio e del D-glucosio l’isomerismo è dovuta a una posizione diversa assunta dal gruppo idrossilico (-OH) legato a un carbonio chirale. Trattandosi di due epimeri questo atomo prende il nome di centro epimerico.