La scoperta delle leggi di Mendel

Molto prima che si identificasse il DNA e si definissero i geni ci si interrogava già sul meccanismo di ereditarietà dei caratteri. Tra i biologi affascinati dall’argomento ci fu un abate di Brno, Gregor Mendel, che nel 1800 eseguì degli esperimenti destinati ad entrare nella storia poco dopo la sua morte.

Per studiare come si trasmettessero le caratteristiche fra generazioni scelse di basarsi su un organismo semplice, la pianta Pisum sativum. Oltre a essere facile da trovare era semplice da coltivare e presentava due varietà ben distinte per colore dei fiori, dei semi ecc.

Gli esperimenti sulle piante di pisello

Prima di parlare delle leggi di Mendel dobbiamo inquadrare il tipo di esperimenti che svolse.

Per prima cosa identificò due linee pure di Pisum sativum, ovvero delle piante che di generazione in generazione mantenevano sempre gli stessi caratteri identici. Ad esempio fiori bianchi o viola o semi lisci o rugosi, e per evitare ogni interferenza decise di controllare l’impollinazione eseguendola lui stesso con un pennellino.

Bisogna anche introdurre i concetti di genotipo e fenotipo.

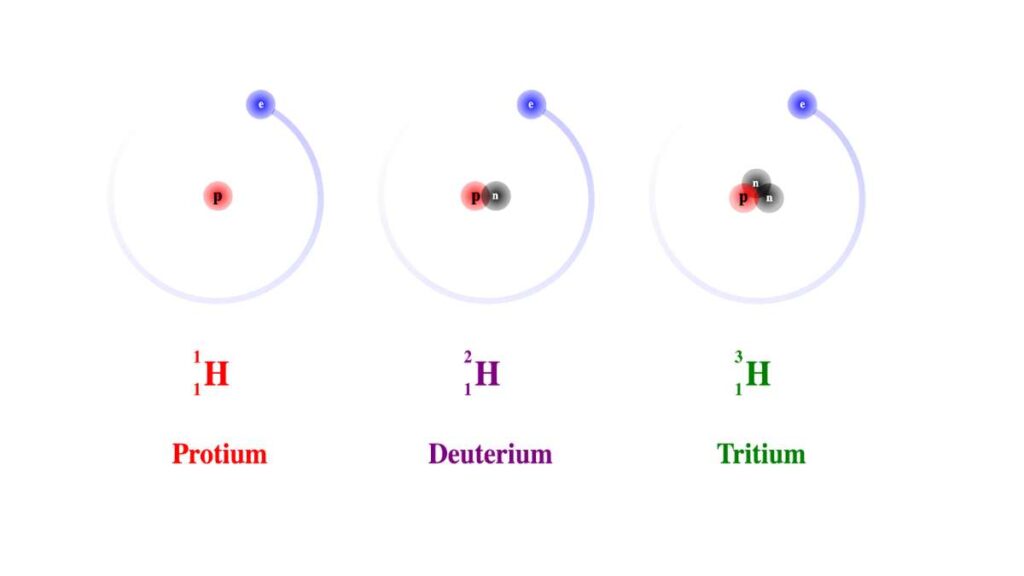

La prima è la forma con cui si presenta il carattere a livello genetico, mentre la seconda la forma osservabile (quindi il colore o l’aspetto dei fiori). A livello genotipico abbiamo due alleli per ogni carattere in base a cui si manifesta il fenotipo. Ogni allele è una delle forme possibili per un carattere e si indica con una lettera.

La prima delle leggi di Mendel: la dominanza dei caratteri

I primi esperimenti videro l’incrocio attraverso l’impollinazione artificiale fra due linee pure, una a fiori bianchi e una a fiori viola.

Da queste piante nacque una seconda generazione che però presentava solo il colore viola, quindi identica a uno dei genitori. Per Mendel dunque questo carattere “vinceva” sull’altro, e lo definì dominante. Il colore bianco invece, che sembrava sparire nelle piante figlie, risultava recessivo.

Sappiamo che ogni individuo presenta due per carattere, entrambi dominanti nel genitore viola (VV) ed entrambi recessivi per la pianta a fiore bianco (vv). Useremo sempre il maiuscolo per gli alleli dominanti e il minuscolo per quelli recessivi. Le generazione filiale aveva genotipo Vv, ma poiché il viola si impone sul bianco era identica alla linea pura del genitore dominante. L’altro colore invece sembrava sparire, almeno per la prima generazione.

Il genotipo Vv si dice eterozigote in quanto gli alleli sono diversi, mentre i genitori erano entrambi omozigoti per gli alleli V o v.

La segregazione dei caratteri

Se la prima delle leggi di Mendel si basò solo sull’osservazione delle piante generate da due linee pure, la seconda generazione portò molte più informazioni sui meccanismi di ereditarietà.

L’abate permise che le piante viola ottenute si riproducessero per autoimpollinazione e quando la seconda generazione fiorì osservò un dettaglio interessante. Ogni tre fiori viola ce n’era uno bianco (rapporto 3:1), quindi il carattere recessivo non era del tutto scomparso ma solo rimasto silente.

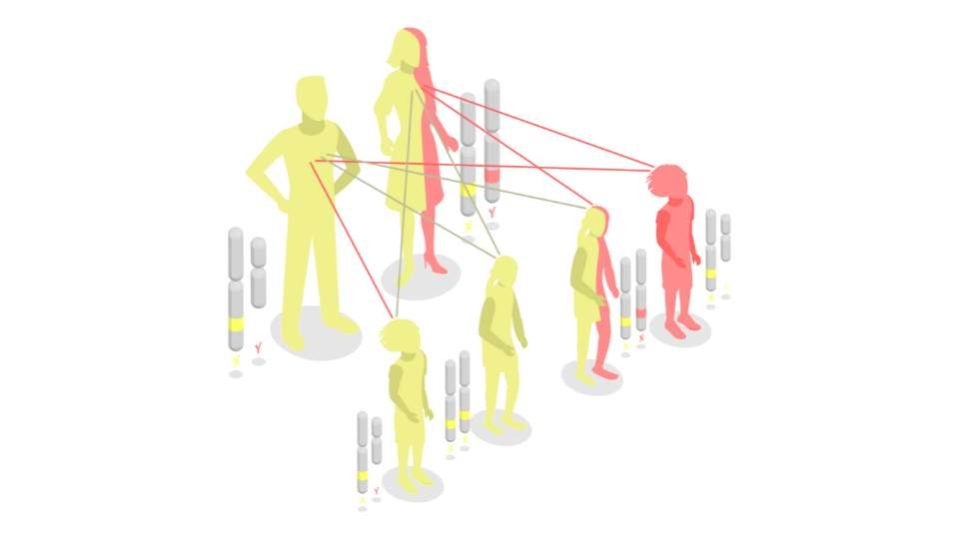

Incrociando individui eterozigoti Vv fra di loro infatti si ottengono due figli Vv, uno omozigote per V e l’ultimo omozigote per l’allele v. I primi tre tuttavia mostreranno tutti il colore viola, indistinguibili a livello fenotipico. Da qui divenne facile capire che ogni caratteristica derivava da due forme, ereditate in singola copia (una per ciascun genitore).

Il principio dell’assortimento indipendente

L’ultima delle leggi di Mendel si dimostrerà quella più fallace in quanto approfondendo lo studio dei geni di scoprirà che vale solo in determinate condizioni. Essa afferma che nell’incrocio fra due individui gli alleli per caratteri diversi saranno ereditati e assortiranno in maniera indipendente l’uno dall’altro.

Per definirla Mendel effettuò sempre incroci fra linee pure ma iniziò a considerare due caratteri per volta anziché focalizzarsi su uno solo.

Nello specifico si concentrò sui piselli, prendendo una varietà gialla e liscia (GG e LL, entrambi caratteri dominanti) e una verde e rugosa (gg e ll, recessivi). Dopo una prima generazione eterozigote gialla e liscia lasciò (come per le leggi di Mendel precedenti) che l’autoimpollinazione riportasse alla vista i caratteri recessivi.

Anziché semi gialli e lisci e verdi e rugosi però comparvero a sorpresa due varietà miste. Prendendo un campione di 16 piselli nel dettaglio:

- Nove risultavano gialli e lisci, quindi con fenotipo dominante.

- Tre erano gialli e rugosi, quindi un carattere dominante e uno recessivo.

- Tre risultavano verdi e lisci, dunque colorazione recessiva e superficie con fenotipo dominante.

- Uno solo verde e rugoso, quindi con entrambe le caratteristiche che esibivano fenotipo recessivo.

Da questi dati dedusse che colore e aspetto della superficie del pisello funzionavano in modo separato e non erano associati fra di loro. Infatti prendendoli singolarmente si osservavano le stesse proporzioni emerse con i colori dei fiori.

Le eccezioni alle leggi di Mendel

Se per Pisum sativum e le caratteristiche selezionate dall’abate i principi elencati sopra valevano a ogni ripetizione, ci sono diversi casi in cui non è possibile applicarle.

Un esempio è la dominanza incompleta, ovvero quando tra due caratteri non c’è un rapporto classico dominante-recessivo.

Si presenta perciò un terzo fenotipo nei figli eterozigoti, che appare intermedio fra le due caratteristiche pure. In un incrocio tra fiori bianchi e rossi quindi si otterranno fiori rosa.

Un altro fenomeno che rappresenta un’eccezione alle leggi di Mendel è l’allelia multipla.

Si tratta di un fenomeno che riguarda i caratteri dove è presente più di una forma allelica, quindi i fenotipi possibili sono più di due. Quando questo si verifica diventa più complesso prevedere i risultati che si presenteranno nelle varie generazioni. Un esempio classico è quello dei gruppi sanguigni, dove troviamo tre alleli: A, B e 0.

Menzionare i gruppi sanguigni permette di nominare una terza eccezione, ovvero la codominanza.

Il gruppo sanguigno AB infatti è considerato tale perché sugli eritrociti di chi lo presenta compaiono sia gli antigeni A che gli antigeni B, diversamente dai gruppi A e B presi singolarmente.

Per finire non possiamo trascurare l’epistasi, ovvero tutti quei fattori di natura non genetica che intervengono nel manifestarsi del fenotipo.