Il concetto di tangente

Per cominciare partiamo da come si definisce in trigonometria, dove è strettamente legato al concetto di cotangente. Rispettivamente le indichiamo con le formule tan e cotan, seguite dall’ampiezza dell’angolo considerato. Quando abbiamo un angolo α di ampiezza nota in trigonometria possiamo ricavarne i valori seno e coseno, o meglio sen(α) e cos(α).

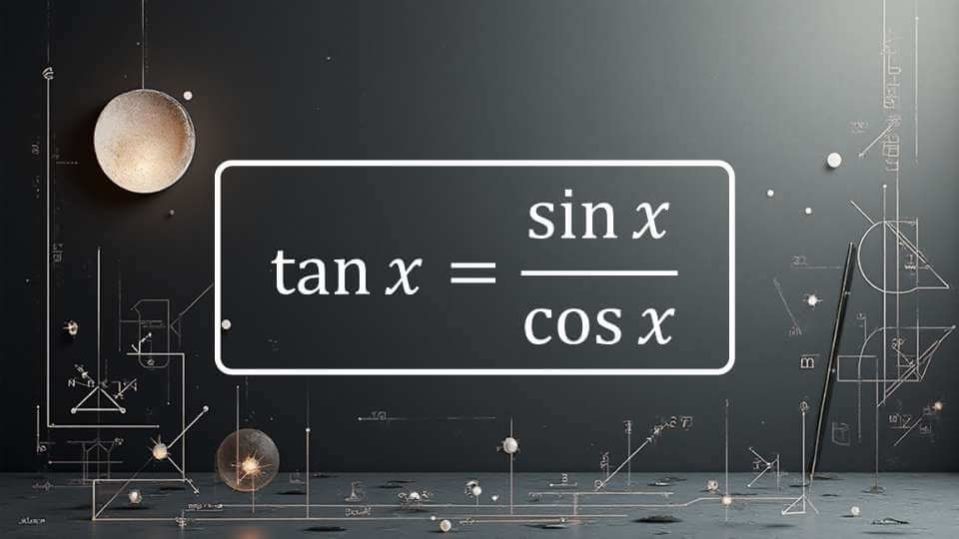

Partendo da questi valori possiamo ricavare sia tan(α) e cotan(α), ad esclusione dei casi in cui α valga 90° o 270°. La prima si ottiene eseguendo il rapporto fra sen(α) e cos(α), la seconda dal rapporto inverso, cioè tra coseno e seno di un angolo.

La funzione e il suo dominio

Abbiamo iniziato parlando di come si calcola la tangente di un angolo in trigonometria, un calcolo dove ricaviamo un solo valore. Esiste però anche la funzione trigonometrica omonima, ovvero f(x) = tan(x). Per ricavare i suoi valori come sappiamo dobbiamo ricorrere al rapporto fra sen(x) e cos(x), quindi tan(x) = sen(x)/cos(x). Il dominio della funzione esclude i valori di x pari a π/2 + kπ, in quanto cos(x) risulterebbe uguale a zero.

Procedendo con l’analisi della funzione possiamo dire che questa risulta dispari, in quanto modificando il segno di x cambia anche quello della funzione stessa. Dunque tan(-x) = -tan(x). Nel grafico osserviamo che assume valori positivi nell’intervallo dove x è compreso fra kπ e π/2 + kπ ( kπ < x < π/2 + kπ) mentre è negativa se π/2 + kπ < x < (k + 1)π. Il parametro k assume valori interni all’insieme dei numeri relativi.

La funzione tangente interseca l’asse delle ascisse per il valore x = kπ, oltre che a livello dell’origine degli assi (0;0). L’andamento è quello di una funzione periodica con periodo pari a π. Volendola confrontare con la funzione cotangente, sappiamo che sarà la sua reciproca, ovvero cotan(x) = cos(x)/sen(x). Il dominio di cotan(x) escluderà il valori ricavabili da kπ in quanto il valore di sen(x) risulterebbe pari a zero. Anch’essa è una funzione dispari, ovvero cotan(-x) = -cotan(x).

Per quanto riguarda lo studio del segno, questa funzione mostra le stesse variazioni della precedente a livello degli intervalli già descritti. Non interseca l’asse delle ordinate né l’origine, ma incontra l’asse delle ascisse nel punto x = π/2 + kπ. Anch’essa è periodica con periodo pari a π.

I valori della tangente per gli angoli notevoli

L’applicazione alla geometria bidimensionale

Abbiamo visto la tangente come funzione, come calcolarla per gli angoli e alcuni dei suoi valori noti. Ma anche quando si studiano il cerchio e la circonferenza troviamo esercizi sulle rette tangenti. In questo caso cerchiamo una linea che tocchi la circonferenza in un unico punto, senza tagliare il cerchio. Quando la retta invece attraversa questa figura e incontra il suo confine in due punti la definiamo secante.

Nel momento in cui si hanno una retta nella forma y = mx + q e una circonferenza x2 + y2 + ax + by + c = 0 per capire se ci sia un rapporto di tangenza fra loro occorre metterle a sistema e risolverlo. Otterremo perciò l’equazione x2 + (mx + q)2 + ax + b(mx + q) + c = 0 e potremo ricavare il valore del discriminante, indicato con il simbolo Δ. Nel caso in cui questo risulti inferiore a zero (Δ < 0) non ci sarà condizione di tangenza, mentre se è uguale a zero ci sarà un’unica soluzione sia per x che per y. La retta sarà quindi tangente alla circonferenza nel punto P (x;y).

Rimane infine il caso in cui il valore di Δ sia superiore a zero (Δ > 0)e perciò l’equazione per risolvere il sistema ammette due soluzioni possibili. Significa che la posizione fra la retta e la circonferenza che stiamo considerando è secante per i due punti P1(x1;y1) e P2(x2;y2).