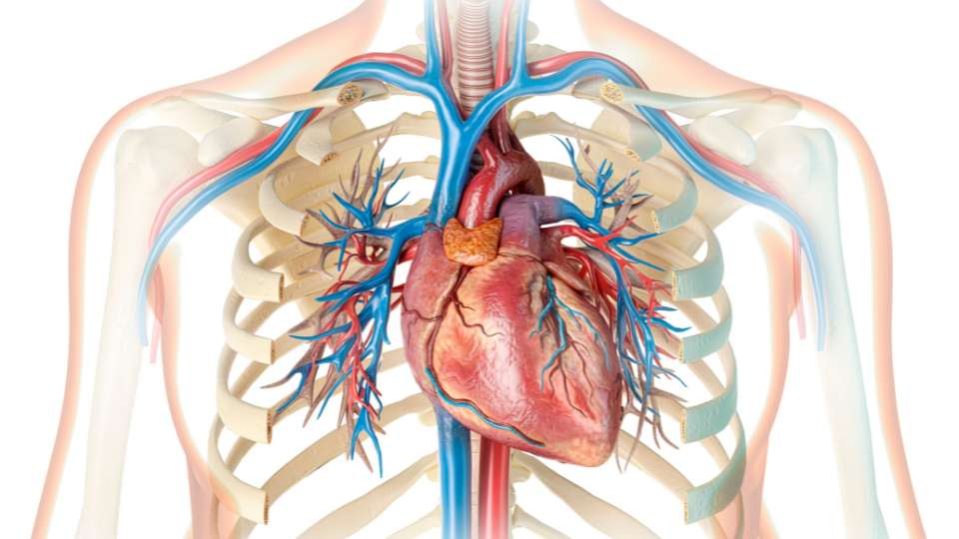

La posizione del cuore

Iniziamo da una delle basi che però non è scontata, ovvero dove si trovi questo organo. La risposta corretta è che è situato al centro della cavità del torace e in posizione anteriore rispetto ai polmoni. Non si trova dunque né a destra né a sinistra tranne che in presenza di determinate patologie dello sviluppo. Volendo accenna una lieve inclinazione verso sinistra rispetto allo sterno, l’osso centrale della gabbia toracica.

A livello posteriore la posizione dell’organo corrisponde all’altezza delle vertebre toraciche comprese fra la quinta e l’ottava, dette vertebre cardiache di Giacomini.

Le quattro camere e le loro funzioni

Già dalle elementari si impara che il cuore è suddiviso in quattro cavità: due atri e due ventricoli. Le prima sono collocate nella parte superiore dell’organo, mentre in quella inferiore troviamo i ventricoli. Ogni atrio comunica solo con il ventricolo sottostante attraverso le valvole atrio-ventricolari: distinguiamo così atrio e ventricolo sinistro da atrio e ventricolo destro. I primi due sono messi in relazione dall’apertura della valvola mitrale, mentre nella parte destra c’è la valvola tricuspide.

Gli atri rappresentano anche le camere che ricevono il flusso proveniente dai vasi sanguigni. L’atrio sinistro accoglie il sangue ossigenato trasportato dalle vene polmonari. All’opposto l’atrio destro accoglie quello povero di ossigeno che arriva dalla circolazione sistemica attraverso le vene cave, superiore e inferiore. L’ingresso del flusso sanguigno dilata il miocardio degli atri (diastole), che con la sistole atriale poi spingono il sangue nei rispettivi ventricoli.

La presenza delle valvole atrio-ventricolari garantisce l’unidirezionalità del flusso ematico, in modo che gli atri si svuotino completamente. Quando il sangue giunge al ventricolo sinistro e lo riempie questo si contrae (sistole ventricolare) e la valvola aortica si apre, consentendo il passaggio del flusso nell’aorta. Nel caso dell’atrio destro invece il sangue con la sistole passa attraverso la valvola polmonare per arrivare alle arterie polmonari.

Il sistema elettrico del cuore

Gli impulsi viaggiano da questo punto fino al nodo atrio-ventricolare, situato poco sotto l’altezza della valvola tricuspide. La sua funzione è trasmettere l’impulso ad atri e ventricoli creando un lieve ritardo nell’arrivo del segnale elettrico a questi ultimi. In questo modo il pompaggio del sangue da parte del cuore risulta più efficiente perché mette in circolo un volume maggiore di sangue.

Dal nodo atrio-ventricolare parte il fascio di His, un fascio di cellule muscolari cardiache che trasporta l’impulso elettrico ai ventricoli. La sua lunghezza è di circa 1 cm e decorre lungo il setto interventricolare prima di dividersi in due rami diretti ai diversi ventricoli. Li definiamo branca destra e sinistra, dove la seconda ha uno spessore maggiore. A livello delle pareti ventricolari interne l’impulso è condotto dalle fibre di Purkinje, cellule muscolari specializzate in grado di consentire una trasmissione rapida dello stimolo elettrico.

La gittata cardiaca

Queste variano in proporzione al corpo dell’individuo (di solito si prende come riferimento il pugno chiuso) ma in media possiamo dire che è lungo 12-13 cm, largo 9 e spesso circa 6 cm. Età della persona, sesso biologico, forma fisica e dimensioni del corpo sono tutti fattori che possono influenzare le dimensioni di quest’organo.

Il volume di sangue che un ventricolo è in grado di espellere durante una contrazione dunque varia da persona a persona. Lo denominiamo gittata sistolica (GS), e si misura in millilitri per battito cardiaco. Per calcolarla si esegue la differenza fra il volume del ventricolo precedente alla contrazione e quello residuo che segue la contrazione. Non bisogna confonderla con la gittata cardiaca (GC), che considera invece anche la frequenza cardiaca (FC), ovvero il numero di battiti del cuore che avvengono in un minuto.

In formula allora possiamo scrivere GC = FC x GS. La gittata cardiaca si configura così come il volume di sangue espulso da un ventricolo in un minuto, e si misura in litri o decimetri cubi. A riposo per una persona è pari a circa 5 litri al minuto, considerando una frequenza cardiaca di 72 battiti. Poiché a riposo FC varia fra i 60 e i 90 battiti però può risultare inferiore o superiore: non va confusa con il volume totale di sangue in circolo.

La membrana che avvolge e protegge il cuore

Tra i foglietti del pericardio sieroso c’è un sottile spazio definito cavità pericardica contenente un liquido derivato dall’ultrafiltrato del plasma. La quantità presente è molto esigua, non superiore ai 50 mL, e il suo ruolo è quello di lubrificante per evitare attrito e sfregamento fra foglietto parietale e viscerale. Lo scorrimento dei due strati permette la contrazione corretta del cuore durante il ciclo cardiaco.

Quando la quantità di liquido qui presente aumenta si parla di versamento pericardico, una condizione che può interferire con la regolare espansione delle camere cardiache. I sintomi sono difficoltà respiratorie, dolore toracico e percezione di un battito accelerato. Le ragioni che possono provocare il versamento variano dalla pericardite all’infarto del miocardio. Il trattamento più utilizzato è la somministrazione di ossigeno al paziente oltre all’aspirazione del liquido in eccesso.