La fluidodinamica e la legge di Poiseuille

L’ambito della Fisica che coinvolge questo principio è la meccanica dei fluidi, o ad essere più precisi una sua branca specifica: la fluidodinamica. A differenza della fluidostatica studia il comportamento di liquidi e gas quando sono in movimento, ad esempio se scorrono all’interno di un impianto. Nel caso della legge in esame parliamo del moto di un fluido attraverso un condotto cilindrico.

Nonostante porti il nome del primo scienziato che la determinò in modo empirico, la sua spiegazione teorica si deve a George Stokes. Questo scienziato la redasse sette anni dopo gli esperimenti del collega, nel 1845, basandosi sui vasi sanguigni come struttura tubulare.

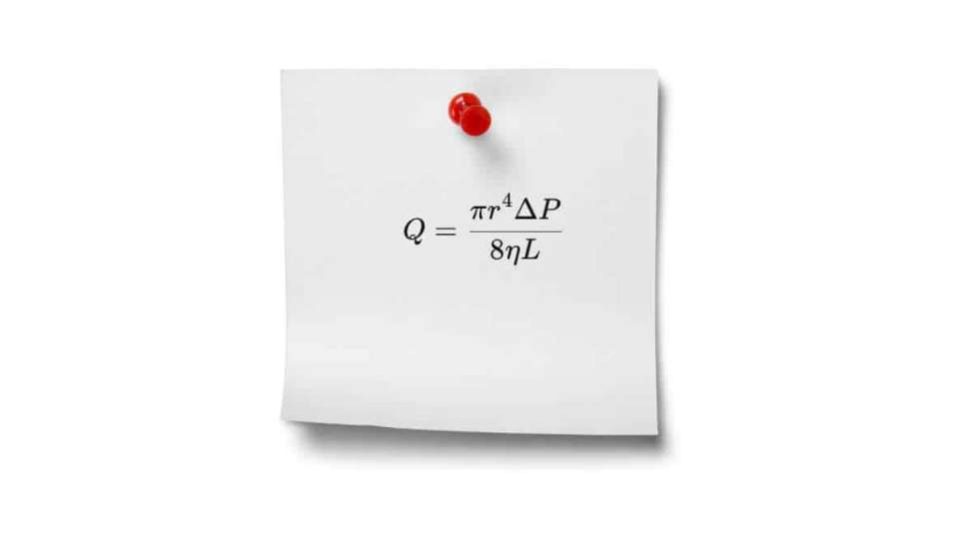

La formula e il campo di applicazione

La legge di Poiseuille definisce che in un condotto cilindrico la portata del fluido che scorre è direttamente proporzionale a due grandezze. La prima è la differenza di pressione che si trova alle estremità del condotto, la seconda è la quarta potenza del raggio dello stesso. Per esprimere questa relazione in formula vediamo quella che si usa per calcolare la portata: q =πR4Δp/8ηl. Analizziamola un attimo:

- q rappresenta la portata della conduttura e rappresenta il volume di fluido che vi passa nell’unità di tempo.

- Δp è la differenza di pressione che troviamo fra le estremità del condotto, detta anche caduta.

- l è la lunghezza del condotto, che trovandosi al denominatore è in una relazione di proporzionalità inversa rispetto alla portata q.

- η è il simbolo della viscosità del fluido che scorre nel condotto, e come la lunghezza è inversamente proporzionale alla portata del fluido.

- R è il raggio del tubo.

Per applicare la legge di Poiseuille consideriamo il moto del liquido o del gas di tipo laminare. Se si verifica un flusso turbolento la formula non risulta precisa e serve ricorrere a un modello più complesso che consideri più variabili. Inoltre non possiamo usarlo se consideriamo un fluido ideale, perché derivando da una dimostrazione empirica si basa solo su fluidi reali.

La viscosità nella legge di Poiseuille

Questa grandezza si può definire come l’attrito radente applicato al caso dei fluidi in movimento. Esprime infatti la velocità di scorrimento di un liquido o di un gas, immaginando che si componga di più strati sottili sovrapposti che scivolino l’uno sull’altro. Tali “lamelle” di fluido sono inoltre concentriche fra di loro e la velocità massima la possiede quello più interno o per meglio dire centrale. Dopodiché spostandosi dall’interno verso l’esterno la velocità diminuisce gradualmente.

Da questo possiamo capire perché risulti così determinante all’interno della legge di Poiseuille. Non a caso sempre questo scienziato presta il nome alla sua unità di misura, che si indica con PI e corrisponde a un Pascal al secondo. Nel sistema CGS invece del Poiseuille si usa il poise, che corrisponde a un decimo dello stesso. Ogni fluido ha un suo valore di viscosità, che risulta influenzata dalla temperatura.

Per esempio l’acqua a 10°C possiede η pari a 1,308 x 10−3 PI, ma se la si riscalda fino a 20°C questa sale a 1,002 x 10−3 PI. L’influenza della temperatura vale per tutti i fluidi, sia liquidi sia gas, ma in genere gli effetti che ha sul valore di η sono opposti fra le due condizioni. A livello molecolare invece a influenzare la viscosità sono sia la forma delle molecole che la loro grandezza, in base alle quali queste si dispongono in modo differente fra di loro.

Considerando gli idrocarburi più la catena carboniosa della molecola è lunga maggiore risulterà la viscosità della sostanza. Nel caso degli alcoli una certa influenza lo ha anche il numero di legami idrogeno che contiene la molecola.

La velocità media di scorrimento del fluido

Quando si studia il moto di un fluido laminare attraverso una conduttura è importante conoscere anche la velocità con cui avanza. Per determinare la velocità media con cui questo scorre ci serve conoscere la portata del fluido oltre che la sezione della tubatura (S). La formula che mette in relazione queste tre grandezze infatti è q = vmS. Dato che la sezione è circolare trattandosi di una conduttura cilindrica possiamo riscriverla come prodotto del raggio al quadrato per il valore di pi greco (πR2).

Grazie alla legge di Poiseuille però sappiamo che la portata si può determinare anche con la formula q =πR4Δp/8ηl. Possiamo allora mettere in rapporto le due procedure di calcolo per trovare un modo alternativo di determinare la velocità media di scorrimento del fluido. Ricavando la formula inversa dalla relazione vista prima possiamo determinare che vm = q/S o meglio vm =q/πR2. Se però a q sostituiamo il calcolo previsto dalla formula di Poiseuille avremo che vm =(πR4Δp/8ηl)/πR2. Semplificando si arriva alla forma vm = R2Δp/8ηl.

Possiamo perciò dire in base a quest’ultima formula che la velocità media di scorrimento di un fluido è inversamente proporzionale alla sua viscosità. Lo stesso vale per la lunghezza della conduttura, mentre invece risulta direttamente proporzionale al raggio della tubatura e lo scarto di pressione fra le estremità.