L'origine del tessuto epiteliale

Si tratta di una delle quattro tipologie fondamentali di tessuto che compongono il nostro corpo. A livello embrionale inizia a differenziarsi a partire da tutti e tre i foglietti germinativi (ectoderma, mesoderma ed endoderma). Quando lo nominiamo pensiamo per istinto alla pelle, ma non è l’unica tipologia di epitelio presente nel corpo

Le funzione principale di questa tipologia di tessuti sono quella di rivestimento, quella di secrezione, che però è prerogativa degli epiteli ghiandolari, e quella sensoriale. Qui daremo uno sguardo generale, ma tutte le tipologie si studiano in modo approfondito nella facoltà di Medicina e Chirurgia.

Classificazione morfologica degli epiteli

Quando invece le cellule appaiono sviluppate in modo simile nelle tre dimensioni allora parliamo di epitelio cubico. Anche in questo caso è evidente il nucleo sferico, posizionato al centro della cellula, e troviamo questo tipo di tessuto all’interno dei dotti escretori delle ghiandole.

Se invece le cellule del tessuto epiteliale si sviluppano soprattutto in altezza troviamo l’epitelio cilindrico. In questo caso il nucleo non è in posizione centrale ma si trova alla base e ha una forma più allungata, ovale, e il citoplasma è più abbondante rispetto alle cellule viste prima. Questa morfologia cellulare si trova nella superficie interna del tratto gastrointestinale del canale digerente, dove forma i villi intestinali.

L’epitelio cilindrico può presentarsi anche in forma ciliata, ossia dotato di ciglia sulla parte apicale, la più distante dal nucleo della cellula. Troviamo l’epitelio cilindrico ciliato all’interno delle vie respiratorie e delle tube di Falloppio. Nel primo caso la funzione delle ciglia è spingere il muco e le particelle estranee lungo la gola, mentre nel secondo mediano il percorso dell’ovulo verso l’utero.

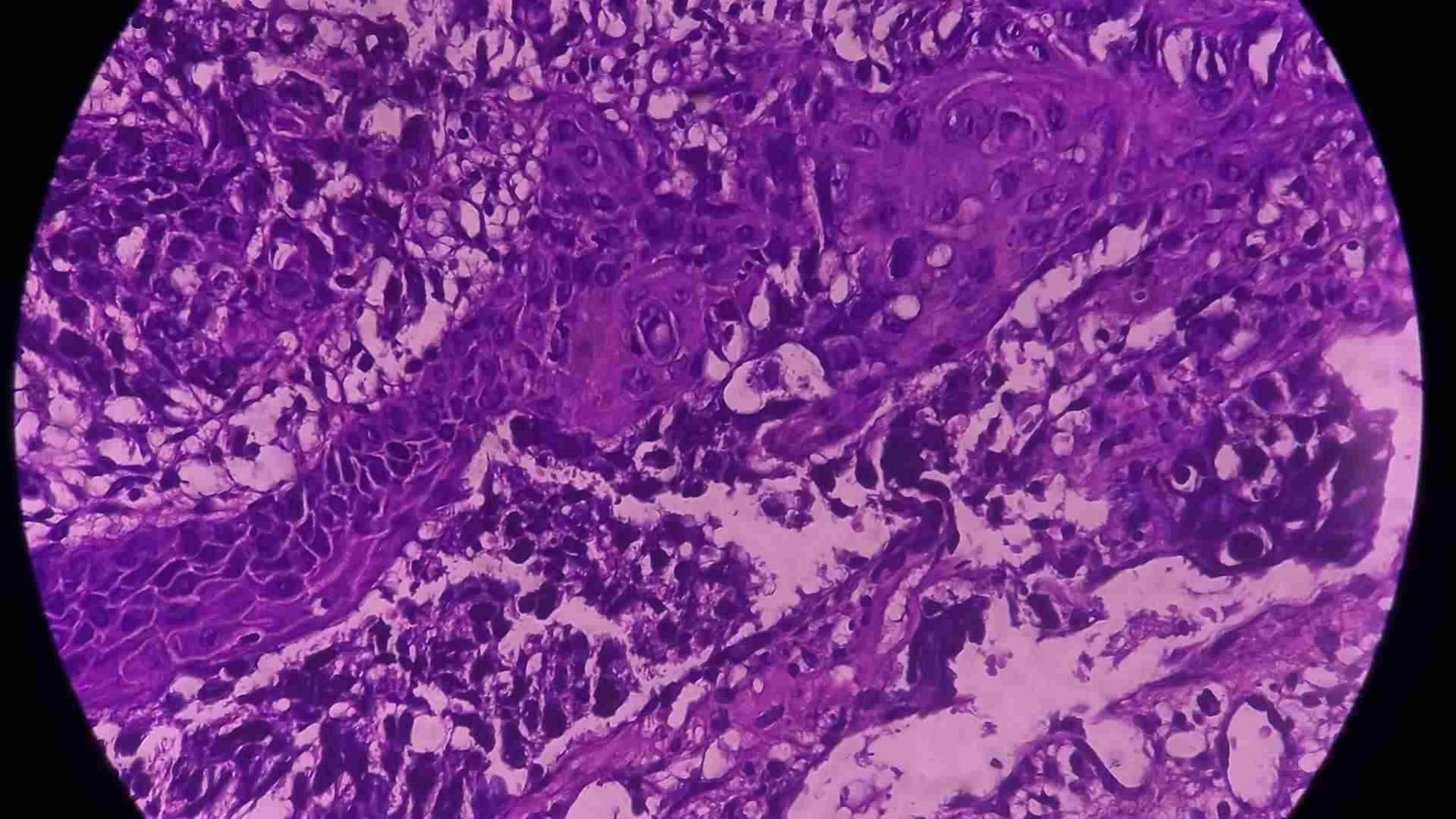

Il tessuto epiteliale stratificato

Dopo aver esaminato gli epiteli semplici è ora di parlare di quelli composti da più strati cellulari, che possono essere simili o diversi per morfologia. Partiamo dall’epitelio squamoso pluristratificato o composto, dove verso la superficie troviamo cellule pavimentose e cubiche o cilindriche verso la base. Si tratta del tessuto che compone l’epidermide che riveste il nostro corpo, oltre alle mucose (es. naso, bocca).

Due o anche più strati sovrapposti di tessuto epiteliale formano l’epitelio cubico composto quando quello più superficiale presenta questa morfologia. Lo troviamo a costituire i dotti escretori delle ghiandole sudoripare oltre al tratto finale delle vie urinarie dell’uomo.

Se invece lo strato più esterno presenta morfologia cilindrico abbiamo l’epitelio cilindrico pluristratificato, detto anche batiprismatico. Gli strati sottostanti presentano cellule cubiche, e troviamo questo tessuto nella congiuntiva, ovvero la membrana mucosa che riveste il bulbo oculare. Non va confuso con l’epitelio cilindrico pseudostratificato, che ha un solo strato cellulare ma con cellule di dimensioni diverse che gli danno un aspetto poco uniforme.

Infine un caso particolare lo rappresenta l’epitelio di transizione, che ha questa denominazione perché di aspetto variabile in base alla condizione. Si trova all’interno della vescica, un organo che si distende quando si riempie, e presenta tre diversi tipi cellulari dal basso verso l’alto. Lo strato più basso ha cellule cubiche, quelle intermedie cilindriche e quelle in superfice ombrelliformi, perpendicolari a quelle intermedie.

La composizione delle ghiandole

Oltre a rivestire cavità interne e la superficie esterna del corpo il tessuto epiteliale ha una seconda funzione di rilievo, ovvero quella di secrezione andando a costituire le ghiandole. Queste possono essere esocrine, ovvero rilasciare il proprio prodotto all’esterno del corpo, oppure endocrine se le molecole che producono finiscono nella circolazione sanguigna per raggiungere gli organi o i tessuti bersaglio.

A livello strutturale vediamo che le ghiandole esocrine riversano il secreto in una cavità collegata direttamente o indirettamente con l’esterno. Prendiamo ad esempio le ghiandole sudoripare, che affondano nell’ipoderma e prevedono un dotto escretore che rilascia il sudore sulla superficie dell’epidermide. Si tratta di ghiandole pluricellulari, in quanto sia l’adenomero (parte secernente) che il dotto sono composti da più cellule.

In base all’organizzazione strutturale possiamo classificare le ghiandole formate dal tessuto epiteliale in tubulari (semplici, ramificate e composte) o acinose (semplice, ramificata e composta). Possiamo anche trovare delle ghiandole in cui queste due strutture si mescolano dando forma alle ghiandole tubuloacinose.

Tra le ghiandole endocrine possiamo citare l’esempio della tiroide. Anche queste derivano dal tessuto epiteliale, ma le cellule proliferano invadendo il connettivo sottostante e perdono contatto con la superficie esterna del corpo.

Il tessuto epiteliale sensoriale

Un esempio sono i bottoncini gustativi (o meglio le papille gustative) che abbiamo sulla lingua e che ci consentono di percepire i diversi sapori. Il neuroepitelio si trova anche all’interno dell’orecchio e sulla mucosa olfattiva delle narici.

Le cellule particolarmente differenziate

Alcune delle cellule epiteliali durante lo sviluppo del corpo subiscono modifiche sostanziali sia dal punto di vista morfologico che funzionale. Il fine di queste variazioni è rispondere a esigenze specifiche, e gli esempi più lampanti sono gli annessi cutanei.

Sia le unghie che i peli infatti nascono come tessuto epiteliale ma durante lo sviluppo cambiano per assolvere ad altre funzioni. Le prime vanno incontro a una profonda cheratinizzazione diventando rigide e dure per proteggere le estremità degli arti. I secondi invece servono per la termoregolazione corporea, dando origine al fenomeno della “pelle d’oca” quando i loro muscoli si contraggono per generare calore.

Un altro epitelio particolarmente specializzato costituisce il cristallino, un organo elastico del bulbo oculare che ha un ruolo fondamentale nella visione perché fa convergere l’immagine sulla retina.